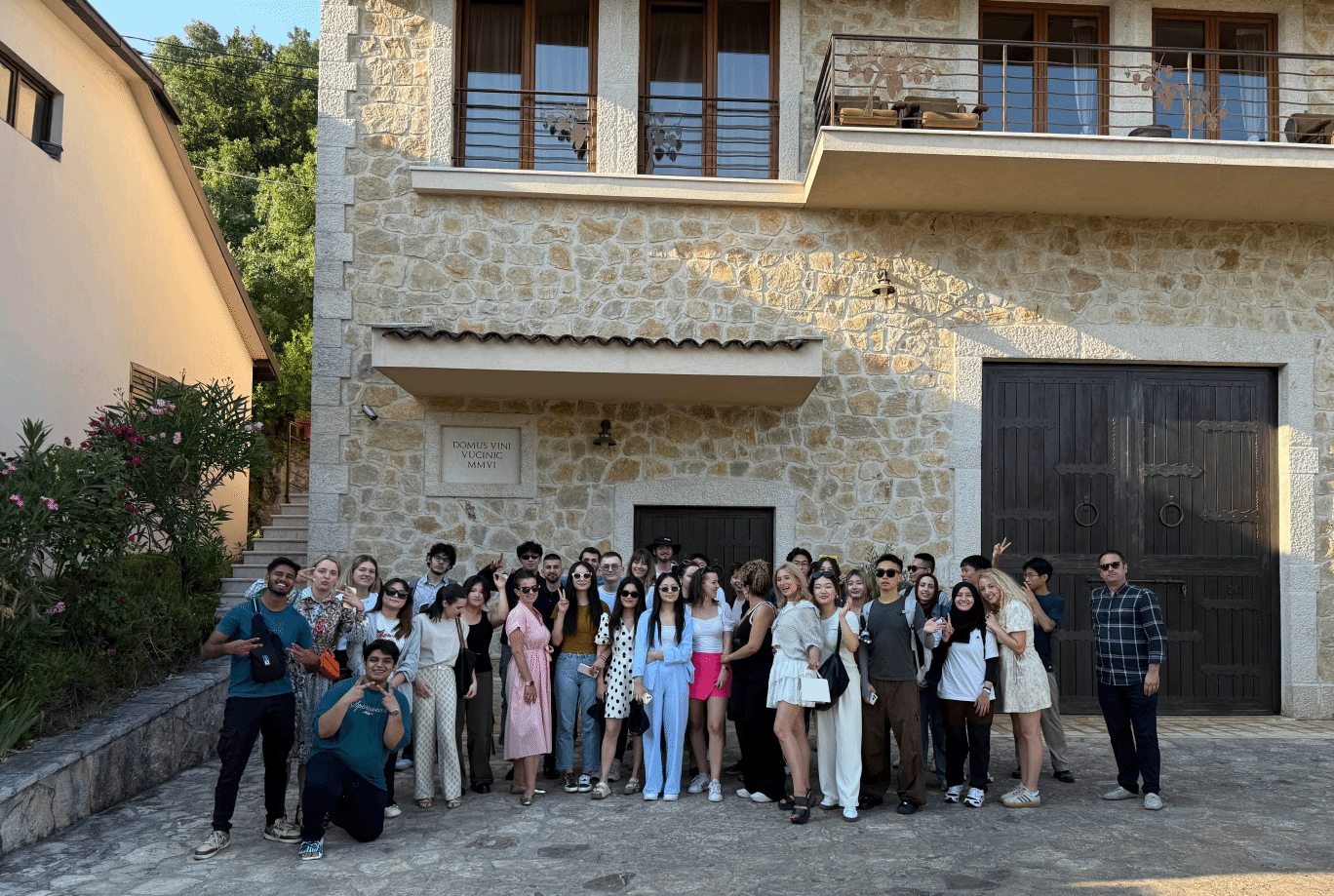

根据我校与黑山下戈里察大学签署的谅解备忘录,2025年7月4日至13日,我校外语学院研究生庞雨露经过校内选拔,前往黑山下戈里察大学,参加了为期10天的国际暑期夏令营。

此次夏令营由黑山下戈里察大学主办,面向全球友好高校开放。经过遴选,来自17个国家的25名学生脱颖而出,成功入选。夏令营以“文化与创新(Culture and Innovation)”为主题,通过10天的密集课程安排,包括讲座、工作坊及专题考察,引领学生深入探讨文化与创新的交汇点——从欧洲文化到中国传统文化,再拓展至现代社会中的创新实践及人工智能等技术带来的挑战。以下是庞雨露同学的交流心得。

非常荣幸能在2025年暑期参与了黑山下戈里察的文化与创新交流项目,这段旅程让我在黑山的山海之间、历史之中,对文化的多元性与创新的驱动力有了深刻且鲜活的认知。

一、文化地标探访:自然与人文的交响

项目中,我们走访了诸多极具特色的文化地标,每一处都是自然与人文交织的杰作。

在红岸峡谷,自然的鬼斧神工与当地对峡谷景观的创意开发形成呼应,让我看到自然文化如何通过创新的游览设计、故事化呈现,成为吸引游客的文化IP。

巴尔老城与古城橄榄树,古老的建筑肌理中,当地人将传统民居改造为兼具文化展示与创意手作体验的空间,橄榄树这一自然符号,不仅衍生出橄榄油文创产品,还催生了橄榄主题研学活动,让传统农业文化在现代社会中焕发新生。

奥斯特利奇卡洞穴则通过自然景观与人文解说的结合,将地质文化转化为可体验、可传播的文旅项目。

博卡科托尔湾的游船文化、老城的历史建筑保护与商业创新,如特色民宿和文创小店,展现了滨海文化在旅游创新中的无限可能。

每一处地标都像是一个文化的容器,而创新则是让这些容器焕发新生的钥匙。

二、讲座与讨论:构建“文化与创新”认知框架

项目中的系列讲座和讨论,从多维度为我搭建了“文化与创新”的认知框架。“创新对社会形态的影响”、“文化与经济——何为社会根基?”等讲座,让我从宏观层面理解了文化与创新的动态共生关系。

文化是创新的土壤,而创新又反哺文化发展,二者在社会发展中相辅相成。“文化与新技术的传播”、“人工智能(AI)——是文化的产物,还是技术的结晶?”的探讨,则聚焦于技术与文化的交织。

AI作为技术结晶,其发展深刻影响着文化的生产、传播与消费方式。数字文创、AI生成的文化内容等新兴形式,都是技术与文化创新融合的体现。

通过“欧洲文化与创新”“中国文化与创新”“印度文化与创新”的对比,我看到了不同文化语境下创新的差异化路径。欧洲的艺术与设计创新、中国的传统文化现代化创新、印度的宗教与民俗文化创新,都彰显了文化基因对创新方向的塑造作用。

三、实践考察:将理论转化为实践认知

“分析与讲座相关的南斯拉夫文本”“批判性分析与对比”等个人任务和实地研究考察,是将理论学习转化为实践认知的关键环节。在研读南斯拉夫文本时,我尝试从历史文化的脉络中梳理当地创新思想的根源,这让我更加深入地理解了文化与创新之间的内在联系。批判性分析则让我学会了从不同视角审视文化创新案例,分辨哪些是真正的文化赋能创新,哪些是浮于表面的形式创新。

这些实践让我明白,文化与创新的研究不能停留在理论层面,必须深入文本、深入实地,在具体的语境中去观察、去思考、去判断。

四、跨文化思维:文化的多样性与创新的活力

此次黑山交流项目,让我收获的不仅是对黑山文化与创新的认知,更是一种跨文化的思维方式。我认识到,文化的多样性是创新的富矿,不同文化背景下的思维方式和价值观念,为创新提供了丰富的素材和灵感。而创新则是文化保持活力的引擎,它让传统文化在现代社会中焕发新生,也让新兴文化得以快速发展。

未来,我将带着这段经历中所培养的文化敏感度与创新思维,去观察更多文化现象,参与更多创新实践。我期待在文化与创新的交叉领域贡献自己的思考与行动,努力推动文化的传承与创新发展。

这段黑山之行,如同一把钥匙,为我打开了一扇“文化与创新”的新窗。窗外的风景辽阔且充满生机,而我,已准备好继续探索这趟永无止境的文化创新之旅。